| ◎霊場「熊野三山」 |

紀伊山地の南東部にあり、相互に20〜40kmの距離を隔てて位置する「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」の三社と「青岸渡寺」及び「補陀洛山寺」の二寺からなり、「熊野参詣道中辺路」によって相互に結ばれている。三つの神社は、個別の自然崇拝に起源を持つが、神仏習合の影響を受けて「熊野三所権現」として信仰されるようになった。また、仏が衆生を救済するために姿を現したのが神だとする「本地垂迹説」により、主祭神がそれぞれ阿弥陀如来、薬師如来、千手観音とみなされたことからも信仰を集め、これらを巡礼する「熊野詣」の目的地として繁栄した。 紀伊山地の南東部にあり、相互に20〜40kmの距離を隔てて位置する「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」の三社と「青岸渡寺」及び「補陀洛山寺」の二寺からなり、「熊野参詣道中辺路」によって相互に結ばれている。三つの神社は、個別の自然崇拝に起源を持つが、神仏習合の影響を受けて「熊野三所権現」として信仰されるようになった。また、仏が衆生を救済するために姿を現したのが神だとする「本地垂迹説」により、主祭神がそれぞれ阿弥陀如来、薬師如来、千手観音とみなされたことからも信仰を集め、これらを巡礼する「熊野詣」の目的地として繁栄した。

熊野三山の社殿は他の神社建築に類例をみない独特の形式を持ち、全国各地に勧請された約3,000社以上の熊野神社における社殿の規範となっている。

青岸渡寺と補陀洛山寺は、神仏習合の過程で熊野那智大社と密接な関係を持つようになった寺院で、特に補陀洛山寺は南の洋上に補陀洛浄土を求め死を賭して漕ぎ出す「補陀洛渡海」信仰で知られた寺院である。 |

○熊野本宮大社 ○熊野本宮大社

かつては「熊野坐神社(くまのにますじんじゃ)」と呼ばれた神社で、熊野川の中洲(大斎原・おおゆのはら)に古代の創祠以来鎮座したが、1889(明治22)年水害に罹災した後、流失を免れた主要三棟を1891年に現在地に移築し、再建したものである。

|

○熊野速玉大社 ○熊野速玉大社

熊野川河口近くに鎮座する熊野速玉大社境内を中心とし、背後の「権現山」・「御船島」・「御旅所」を含み、境内には神木とされる「ナギの木」が樹冠を広げている。本宮背後や権現山からは経塚が発見され、権現山中腹の祭神降臨の聖地には「神倉神社」が鎮座している。また、毎年2月6日に行われる「熊野御燈祭」は原始信仰を受け継ぐといわれる祭礼で、もとは旧暦正月6日に行われていたものである。

○熊野速玉大社のナギ

暖地性の常緑高木で、根回り約5.5m、幹囲約4.5m、高さは約17.6mもあり、神木である。

○神倉神社

権現山の中腹にあり、祭神が降臨したとして信仰される巨岩・ゴトビキ岩を神体とし、周辺からは弥生時代の銅鐸や12世紀を中心とする経塚が多数発見されている。 |

○熊野那智大社 ○熊野那智大社

那智山の中腹にあり、那智大滝に対する原始の自然崇拝を祭祀の起源とする神社である。主として熊野十二所権現を祀るほか、那智大滝を神格化した「飛瀧権現」を併せ祀っている。

当初、神殿は大滝の下にあり、古代に現在地に遍座して以来行われている例大祭「扇会式」は「那智の火祭」と呼ばれ、毎年7月14日に執り行なわれている。

○那智大滝

高さ133m、幅13mの日本一の滝で、熊野那智大社、青岸渡寺の信仰の原点であり、信仰の対象である。 |

○青岸渡寺 ○青岸渡寺

神仏分離令以前は、那智の「如意輪堂」として熊野那智大社と一体の寺院として発展し、「西国三十三所観音巡礼」の第一番札所となっている。 |

| ◎熊野参詣道 |

霊場「熊野三山」は、宮都である京都からも日本の各地からも遠い紀伊半島南東部に位置するため、参詣者のそれぞれの出発点に応じて複数の経路が開かれているが、大きく三種類に分類できる。第一の経路は紀伊半島の西岸を歩む道で、「紀路(きじ)」と呼ばれる。この道は、紀伊田辺で東に転じ山中を進む「中辺路(なかへち)」と、海岸線に沿い進む「大辺路(おおへち)」とに分かれる。第二の経路は紀伊半島の東岸を歩む道で、「伊勢路(いせじ)」と呼ばれる。第三の経路は紀伊半島の中央部を通り、霊場「高野山」と「熊野三山」を結ぶ「小辺路(こへち)」と呼ばれる道である。 霊場「熊野三山」は、宮都である京都からも日本の各地からも遠い紀伊半島南東部に位置するため、参詣者のそれぞれの出発点に応じて複数の経路が開かれているが、大きく三種類に分類できる。第一の経路は紀伊半島の西岸を歩む道で、「紀路(きじ)」と呼ばれる。この道は、紀伊田辺で東に転じ山中を進む「中辺路(なかへち)」と、海岸線に沿い進む「大辺路(おおへち)」とに分かれる。第二の経路は紀伊半島の東岸を歩む道で、「伊勢路(いせじ)」と呼ばれる。第三の経路は紀伊半島の中央部を通り、霊場「高野山」と「熊野三山」を結ぶ「小辺路(こへち)」と呼ばれる道である。

「熊野三山」への参詣は、平安時代中頃から始まり、室町時代まで盛んに行われ、多くの参詣者が列をなして進んだことから「蟻の熊野詣」と形容された。古代・中世と「熊野三山」への参詣に利用された熊野参詣道は、近世には「熊野三山」への参詣をも含む西国巡礼の経路とされ、引き続き盛んに利用された。 |

○中辺路

京都あるいは西日本から熊野三山へ参詣するルートのうち最も頻繁に使われた経路で、大阪湾沿いに南下し、紀伊田辺から東に転じ山中へ分け入り、「熊野三山」を巡る道である。

世界遺産に含まれる中辺路は、広い意味での熊野の神域の入り口とされる「滝尻王子跡」から、熊野本宮大社を経て熊野速玉大社、熊野那智大社、青岸渡寺を巡る参詣道と、熊野本宮大社から湯后離(ゆごり)の場である湯峰温泉に至る「大日越」である。熊野本宮大社と熊野速玉大社の間は、熊野川の舟運を利用することも多いが、その他の大部分の行程は険しい山道である。

この道は、途中に熊野神の御子神を祀った「王子」もしくはその遺跡が点在するのが最大の特徴である。上皇や貴族の参詣に際しては、これらの王子において奉幣、読経といった神仏混淆の宗教儀式のほか、法楽のための舞、相撲、和歌会などが随時行われた。また、室町時代や江戸時代には全国から訪れるようになった西国巡礼者が利用した道でもある。 |

○小辺路

紀伊山地の緑豊かな奥深い山々を南北に通り、「熊野三山」と「高野山」の両霊場を最短距離で結ぶ経路である。標高1,000m以上の峠を三度も越えなければならず、熊野参詣道の中でも険しい経路の一つである。この道は、参詣者や商人といった人々が利用していた、いわゆる庶民の道としても中世頃から利用されている。道中には、石畳や茶屋跡、近世以来の石仏や道標など歴史的資源が点在している。 |

○大辺路

紀伊半島西岸の紀伊田辺で中辺路と分かれ、海岸線に沿って南下し、熊野三山に至る道である。中辺路に比べ距離が長く、奥駈をする修験者や、西国巡礼を三十三回行う「三十三度行者」と呼ばれる専門の宗教者が巡る道であった。ただし、江戸時代からは、観光と信仰を兼ねた人々の利用も知られる。

本来の姿が良好に保たれている範囲は限られるが、海と山の織りなす美しい景観に恵まれた道である。 |

○伊勢路

紀伊半島東岸を南下する、主に東国から「熊野三山」を目指す参詣者が歩いた道。伊勢神宮と「熊野三山」を結ぶ峻険な山坂の多い道で、随所に石畳が遺されている。平安時代中頃には利用されていたが、参詣者が増えるのは、伊勢神宮への参詣と青岸渡寺を一番札所とする西国巡礼が盛んとなる江戸時代からのことである。伊勢神宮への参詣道である伊勢本街道からの分岐点・田丸を起点とし、途中の「花の窟(はなのいわや)」から海岸沿いに七里御浜を通り熊野速玉大社に至る「七里御浜道」と、内陸部を熊野本宮大社へ向かう「本宮道」に分かれる。

「七里御浜道」は「浜街道」とも呼ばれ、熊野市木本から新宮市までの砂礫の海岸線「七里御浜」沿いを行く経路で、沿道には景勝の地として参詣者に知られた「鬼ヶ城」や「獅子巖」がある。

「本宮道」は、神話に登場する伊弉冉尊(いざなみのみこと)の葬地という伝承を持つ熊野市の「花の窟)」で七里御浜道と分かれて山間を進み、熊野川を渡り、熊野本宮大社へ至る道である。

○七里御浜 ○七里御浜

平坦な砂礫の海岸で、参詣道の一部として使われてきた。当初、参詣者は海浜を歩いていたが、江戸時代には黒松を植林した防風林の中を歩くようになった。

弓なりに22kmにわたって広がる雄大な景観は伊勢路第一の景勝地として親しまれてきた。

○鬼ヶ城

石英粗面岩の岩壁が浪や風に浸食されて形成された数段にわたる階段状の洞窟で、坂上田村麻呂の鬼退治伝説が残る。 |

○花の窟 ○花の窟

国産みの神話に登場する伊弉冉尊(いざなみのみこと)の葬地という伝承を持ち、人々の信仰を集めてきた神社である。神体は高さ45mほどの巨岩で、一般の神社に見られる神を祀る神殿や、拝殿が未だに成立していない古代の自然崇拝の形式を彷彿とさせる。毎年2月と10月に行われる「花の窟のお綱かけ神事」は、神話に記された祭礼と同様の内容をもつ。 |

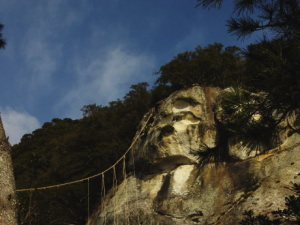

○獅子巖 ○獅子巖

鬼ヶ城同様、石英粗面岩の岩壁が浪や風の浸食を受け、その名が示すように獅子の形状を見せている。熊野参詣道沿いの名所として、江戸時代の旅行案内記には奇景として紹介されている。 |